森との共生を、都市の暮らしの中でも実現。間伐材が森と人を繋ぐキーアイテムに!

2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標である「SDGs(持続的な開発目標)」。私たちの生活の中でも、公共機関や各自治体、民間企業の積極的参加により、よく見聞きするようになりました。

とはいえ、一個人がどんな形で関われば良いのか、具体的に何をすればいいのか…ちょっとイメージがつかない部分もありますよね。

2023年、横浜市西区に、個人が楽しみながら持続可能な森林管理のお手伝いができるリースづくり・フラワーアートの教室「Natree(ナチュリー)」がオープンしました。この教室で使用するのは、森林管理の過程で得られる間伐材や、森や林で拾った天然素材が中心。ワークショップでの作品づくりを通して、SDGsに関わる素敵な仕掛けに参加できるそうです。

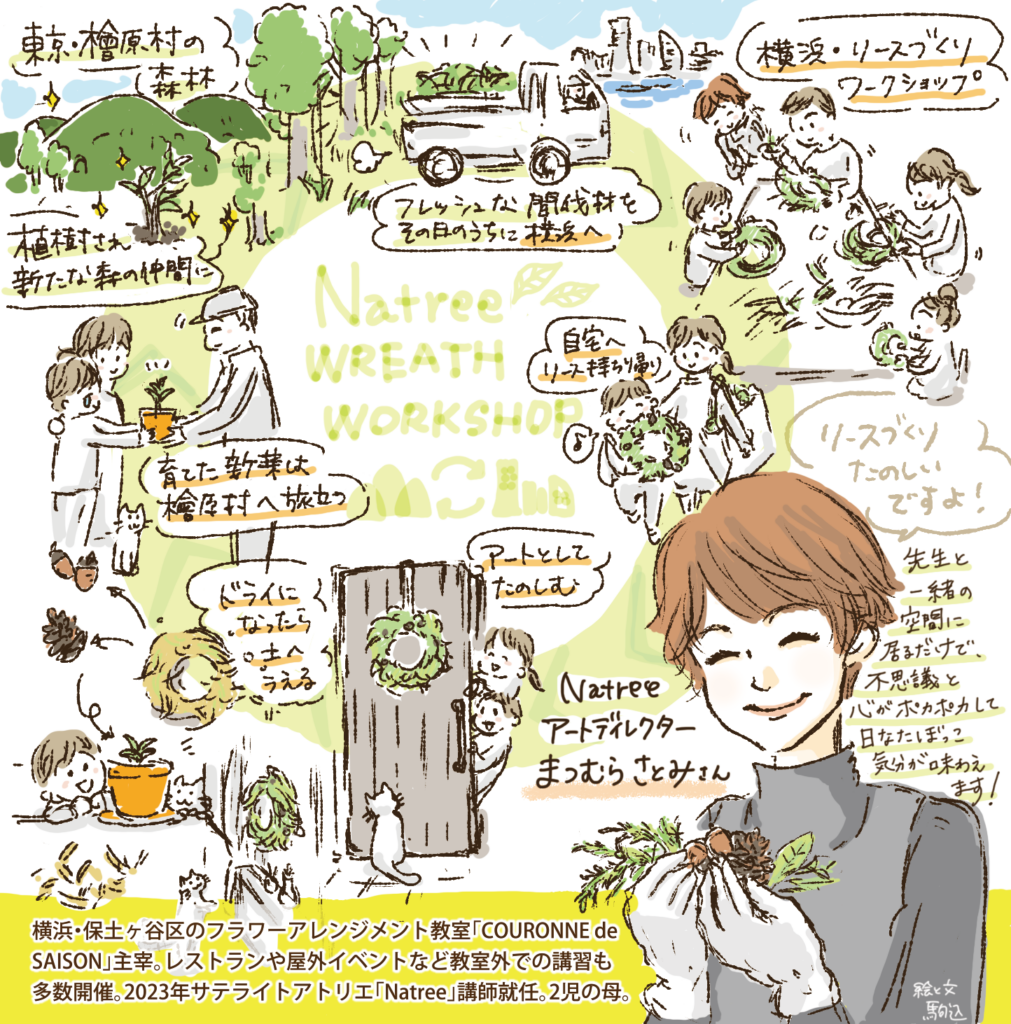

今回は、新たな視点で始動した「Natree」で講師を担当するアートディレクター・まつむらさとみさんにお話を伺い、個人でできる森との共生やSDGs活動への参加のヒントを探っていきます。

都市部の住宅でアートとして楽しんだ間伐材を、森へ還していくというアイデア

「Natree(ナチュリー)」が生まれるきっかけとなったのは、森林管理の一環である「間伐」という作業から。

間伐は、枝葉の伐採や樹木の間引き作業です。その主な目的は以下の2つ。

・日光を地面に届けて樹木の下層に生える植物の成長を促すことで、森や林の空気をきれいにし、土壌の栄養状態を良好な状態へ導く

・密生している樹木を計画的に伐採し、樹木どうしを適切な間隔にすることで健やかな成長を助ける

人の手で行うことができる森や林のお世話、と捉えるとわかりやすいですね。

この時伐採した枝葉や木の幹が「間伐材」と呼ばれ、その多くは建築資材や家具作りの材料になったり、森や農園で堆肥として利用されたりと、さまざまな方法でリサイクルされます。

持続可能な森林管理をする上でもう一つ重要なお世話として、「植樹」の作業があります。木の赤ちゃん(種子)を育て(発芽させ)、必要な分を森や林に還していく(植樹する)、言わば木を育て森林を維持する作業です。

Natreeを運営する東京牧場株式会社は、本社を置く東京・檜原村の森林管理を行っています。ヒノキやスギなどの針葉樹の面積が多い檜原村では、『堆肥』へ変わることができる青々とした枝葉を日常的に得ることができます。また、地面にはドングリやマツボックリなどの『木の赤ちゃん』である種子がたくさん落ちており、散策や作業の過程で拾うことができます。

檜原村でも種子を発芽させ、植樹の作業は行われていますが、植物の成長には長い年月を要し、その作業をする人員や木の株数にも限りがあります。しかし、できるだけ多くの植樹を行うには、常に『木の赤ちゃん』である種子を発芽させ植樹できるまで成長した木の株を増やさなければなりません。

そこで閃いたのが、都市部の住宅の庭先やベランダで『木の赤ちゃん』を植樹できる株へ育て、森に還すという流れ。ガーデニングや観葉植物を育てる感覚で、都会に居ながら持続可能な森林管理に携われる流れが根付けば、植樹される株数が増え豊かな森林維持が叶うというわけです。

この過程に「個人の方が楽しみながら関われる仕掛けを加えたい」という思いから発展したのが、間伐材や種子を使用してお家で楽しめるアートを作る、ワークショップの開催です。

講師には、フラワーアートのプロフェッショナルを起用。リースへの思いを作品づくりに活かす

ワークショップを行う教室の講師に抜擢されたのは、横浜・保土ヶ谷区のアーティフィシャルフラワー教室「COURONNE de SAISON(クロンヌ ドゥ セゾン)」のアートディレクター・まつむらさとみさん。会員制のこの教室は、まつむらさんが厳選した材料を使用し、楽しみながらクオリティの高い作品づくりができると評判。また、彼女が2人のお子さんのママである点も、森を育てることをコンセプトとしたこのワークショップには適任だったようです。

まつむらさんは、自身の教室ではアーティフィシャルフラワー(生花をリアルに再現し、生花にはない美しさを表現した造られた花や枝葉)を主な材料として講習を行っています。

一方、今回講師の依頼を受けた新たな教室は、天然素材である間伐材 —とりわけ檜原村で日常的に得られるフレッシュな針葉樹の枝葉を使用することが条件です。そこでまつむらさんは、自身が『最も心躍るテーマ』とする、丸い形をしたリースづくりをメインの講習にチョイス。教室名は、天然素材と森の木々のイメージから「Natree」と命名しました。

「Natreeのリースづくりワークショップは、おひとりはもちろん、お友達同士、ご家族での参加もOKです。複数人でのお教室になっても、私は来てくださった方おひとりおひとりにお声掛けをし、参加者さんそれぞれがご自身の作品に愛着を持てるよう努めています。心があたたまって、かわいいな、愛しいなと思える自分の作品を持ち帰る。そうすれば、リースについた『木の赤ちゃん』と過ごすその後の暮らしもとても楽しくなりますからね。」と、語ってくれたまつむらさん。その眼差しは、森にも都市にも変わらず降り注ぐお日さまの光のようでした。

ヨーロッパを起源に、世界中の家庭で装飾として楽しまれるリース。その継ぎ目のない丸い形から、永遠に続く愛や家族の幸せや友人を歓迎する意味合いなど、あたたかな思いが込められているそう。

持続可能な森林の維持を目指すこのワークショップにぴったりの題材ですね。

リースを持ち帰って始まる期間限定の『子育て』体験!SDGs活動を、暮らしの中の楽しみの一つとして取り入れて

さて、このワークショップで作った間伐材を使用したリース、持ち帰ったその後の流れをご紹介します。

1.玄関ドアやお部屋の壁などお好きな場所にアートとして飾り、楽しみます。

2.月日が経ち、枝葉がドライフラワーの様な状態になったら、庭先やベランダの植木鉢に土のベッドを用意。リースをほどき枝葉を土へ混ぜた後、適度な深さの穴を作りドングリやマツボックリを撒きます。

3.小さなかわいい芽が出たら、植樹ができる株になるまでたっぷりの日光と水を与えます。そして成長を見守りながら、森へ還る旅立ちの日を待ちます。

生まれた場所は森ですが、あたたかな人の家庭で健やかに育つ『木の赤ちゃん』たち。この流れ、人間社会で例えるなら『里子制度』のようですね。リースから新芽へ、共に過ごす月日の中で思い出がたくさんできそうです。

横浜から北西の方向にある東京・檜原村。ふとしたとき、その森を思いながら小さな命と自分のつながりを感じ、やさしい気持ちになれる。間伐材を使用したリースワークショップは、楽しみながら森と自然の共生に関われる素敵な仕掛けであることがわかりました。

私たち個人が環境問題へ継続して関わるためには、その作業や取り組みを無理なく続けられるということが大切なのかもしれません。今回のご紹介したワークショップのように、日々の生活に楽しみながら取り入れられる活動は、とても理想的ですね。

これからも私たちの街・横浜に、楽しみながら無理なく参加できるさまざまなSDGs活動が増えていくことを願います。

(取材:ココハマ.編集部)

◯東京檜原村の間伐材でつくるリース教室・Natree

https://www.tokyofarm.co.jp/natree-01/

◯アートディレクター・まつむらさとみさんのアーティフィシャルフラワー教室

『COURONNE de SAISON(クロンヌ ドゥ セゾン)』インスタグラム

https://www.instagram.com/couronnedesaison/

ココハマ.では、横浜のSDGsをこれからも取り上げます。

\最近記事UPのお知らせが届きます/